1類・2類、そして5類に引き続き、消防設備士4類の試験を、弊社の石塚社員が受験し、その際に出題された実技の問題を頂きましたので、このページにて公開・共有させていただきます。

甲種の4類は、消防設備士乙6(消火器)に引き続いて有用であると言えます。なぜなら、自動火災報知設備の工事・点検は消防設備士として働くうえで携わることが多いからです!!|д゚)🚒

(´-`).。oO(企業様の得意分野にもよりけりですが…。。)💡

甲種の消防設備士試験には、実技(鑑別と製図)という筆記試験があります。(´-`).。oO(ただの “作図” ですが…。。)

業務でこれらに慣れていない方は、以下を参考にして対策をしましょう!……

“鑑別” に出題されたもの

①発信機について

Q1. この2つの違いを2つ答えなさい。

A.

①P型1級発信機には電話ジャックがある。

②P型1級発信機には応答確認灯がある。

【よくわかる解説】

P型1級は回線が5以上の比較的大きい建物に用いられます。

P-1の場合 “火災信号を伝達したとき、受信機が当該信号と受信したことを確認することができる装置を有すること(応答ランプ)” つまり受信機側で発信機が押されていることが分かるようにするということです。

そして、受信機との間で相互通話できるように送受話器ジャックがあります。📞(;´∀`)

②メガ―について

Q.1 この機器の名称は何か?

A. 絶縁抵抗計(メガ―)

Q2. どのような目的で使用するか?

A. 電気回路の配線相互間や、配線と大地間の絶縁抵抗の測定に用いる。

【解説】

典型的な鑑別の問題だと思います。⚡

消防設備点検の各種設備の配線試験で絶縁抵抗計は使用しますので、まだ実務に携わっていない方も、これは知っておくべきです!(^^)/✨

③空気管の試験について

図は差動式分布型感知器(空気管式)の試験の様子である。

Q1. この試験の名称を答えよ。

A. 流通試験 or 接点水高試験

Q2. Bの機器名を答えよ。

A. 空気注入試験器

【解説】

空気管式の試験は作動試験・作動継続試験・流通試験・接点水高試験と種類が多いです。

この問題では、マノメーター(圧力計)が空気管の一端についているため、流通試験か接点水高試験であると判断できます。

流通試験は空気注入後の圧力減少を観察して空気管に漏れがないか確認する試験です。

接点水高試験は、空気を徐々に注入し、火災発報したときのマノメーターの目盛をみる試験です。

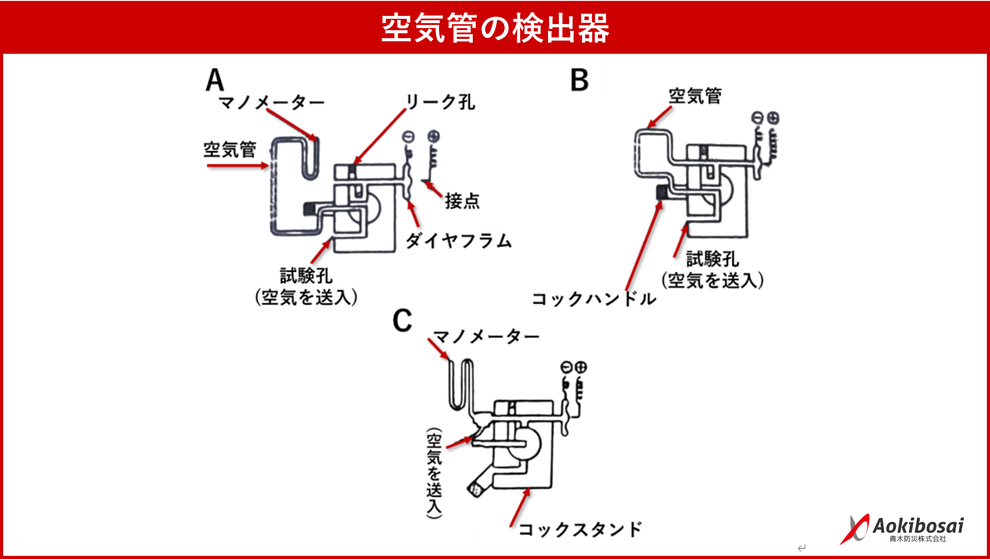

【類題】空気管の検出器3つ

下の図A~Cは、差動式分布型感知器(空気管式)の試験方法を示したものである、それぞれの試験の名称を語群から選び、記号で答えなさい。

〈語 群〉

ア. 流通試験 ウ. 火災作動試験

イ. 接点水高(フラム)試験 エ. 同時作動試験

【解説】

自動火災報知設備の差動式分布型(空気管式)の試験について詳細は以下の通り。

◎流通試験‥検出部の試験孔または空気管の一端にマノメーターを接続し、 試験コックを流通試験位置に合わせ他端に接続したテストポンプにより空気を注入し、 マノメーターの水位を約100㎜まで上昇させ水位を停止させる。 次に試験コック等により送気口を開き、 上昇水位の2分の1まで下がる時間を測定する。

なお、 マノメーターの水位が停止しないものにあっては、 空気管に洩れのおそれがあるので試験を中止して点検する。

上昇水位の2分の1までに下がる時間が空気管の長さに応じ表示されている各検出部の値の範囲内であること。

マノメーター‥混ざり合わない2種類の液体をU字管の中に入っており、2つの液面の高さから圧力差を算定するもの。

☆ポイント:空気管(細い筒状の銅管)が途中でつぶれていたり、はんだ付けがうまくいっておらず詰まっていると空気の抜けが悪く誤報(非火災報)に繋がる恐れがある。

作動試験は、空気管の片方が検出器からリリースされていて、そこにマノメーターが接続されている。

◎接点水高試験‥検出部の試験孔または空気管端子にマノメーターおよびテストポンプを接続し、 試験コックを接点水高試験位置に合わせ、微量の空気を徐々に注入して接点が閉じた時の水位が各検出部に明示されている値の範囲内であることを測定する。

☆ポイント:どれくらいの空気を入れれば火災信号となるかを測定するのが接点水高試験となる。

◎(火災)作動試験‥検出部の試験孔に空気注入試験器 (以下 「テストポンプ」 という。) を接続し、試験コックを作動試験位置に合わせ、 感知器の作動空気圧 (空気膨張圧力) に相当する空気量をテストポンプにより注入し、 その時点から接点が閉じるまでの時間を測定する。

◎同時作動試験‥常用電源使用時は任意の5回線 (5回線未満の受信機にあっては全回線) を火災作動状態にする。予備電源使用時は任意の2回線 (1回線の受信機にあっては1回線) を火災作動状態にする。受信機、 主音響装置、 地区音響装置、 附属装置等の機能に異常がなく、 適正に火災作動状態を継続することを確認する試験である為、空気管の検出器だけでは試験できないので設問の選択肢からは外れる。

※乙4の試験に頻出なので、空気管の検出器の図とセットで作動試験や接点水高試験は理解しておきましょう!

以下、NBSさんのわかりやすい動画をリンクさせていただきます。↓

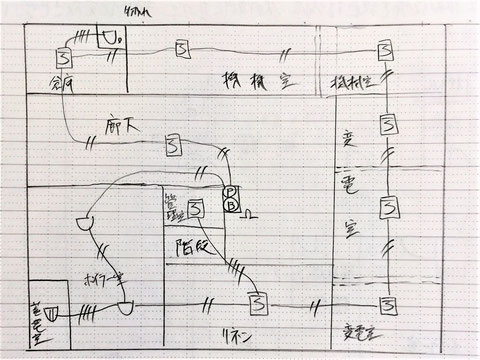

“製図” に出題されたもの

①系統図について

Q. 次の系統図の( )内に適当な配線本数を記入し、完成させなさい。

なお、受信機はP型2級5回線とする。 IV:一般配線、HIV:耐熱配線

A. 8本 B. 7本 C. 2本 D. 4本

解説

まず、Aの8本の内訳ですが<L(ライン)が5本、C(コモン)が1本、表示灯用が2本>となっています。

実際の現場では、これに加えて天井裏や、階段などの堅穴区画でもう1~2警戒くらいは絶対増えるので、5階建てで5回線はあまり無いかと。

Bは1階部分のL線1本分をひいて、7本。

Cはベル線(耐熱)の2本。

Dは1~4階のL線4本をAの1階部分のときの8本から引いて、計4本。

この問題は、製図で必ず出題されるほか、実務でも必須のスキルです。

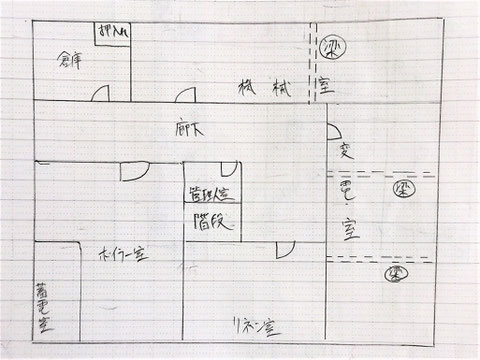

②平面図への書き込み

Q. 次の図は5F建ての事務所ビルの地階部分の平面図である。

この建物に自動火災報知設備を設置する場合、次の条件に基づき平面図を完成させなさい。

1. 主要構造部は耐火構造である。

2. 各室における天井の逆さは4.2mで、機械室と変電室の梁(はり)は、天井下72cm突き出している。

3. 受信機は、別の階に設置してあり、階段は別の階で警戒している。

4. 発信機などの終端抵抗器は、機器収納箱に設置するものとする。

5. 感知器の設置は、法令基準に基づいて、必要最小個数を設置すつこと。

【解説】

まず “地階” 部分に自火報を設置するという一文より、“煙感知器” を用いる必要があると判断できます。

次に、1. の耐火構造と2. の4m以上8m未満という条件より、煙感知器は75㎡毎、差動は35㎡毎、定温は30㎡毎、定温特殊は35㎡毎に1個設置すると分かります(詳しくは別表参照)。

ボイラー室は著しく高温となり、湿気もあるため “定温防水” を設置するのが妥当であると考えられます。☂

また、蓄電室は “耐酸型もしくは耐アルカリ型” を使用することが決まっています。⚡

押入に関しても、定温特種を設置することが定められています。

消防設備士試験の問題集

実務経験や、他の類の消防設備士の資格を幾つかお持ちの方は、テキストを読み込まずにまず問題集にぶち当たってみて、間違えた箇所の詳細をテキストで確認するという方が効率がいいと思います。🌸

管理人もいつも勉強の際はテキストはサッとみて、直ぐに問題に取り掛かってしまいます。📚

💣(´-`).。oO(せっかちな性格でして…。。笑)

本ブログで出題傾向のイメージを掴んで頂きましたら、ひたすらに問題を解きまくるのが合格へ近づくための近道でしょう。💯(;´Д`)👌

一人でも多くの方が消防設備士の資格を取得し、業界で共に仕事ができればと心から思っています。🗽✨

【※重要】“製図” のみで1冊の問題集!

一つ、確実に言える㊙情報があります。📝(´∀`*)ウフフ💦

それは『甲種の消防設備士資格において「実技と呼ばれている記述問題」の内、“製図” をマスターすることが合否の分かれ目になっている』という事です。🔑

“製図” ができれば、記述でない序盤のマークシート方式で回答していく設問も、おのずと理解が進んでいくでしょう。💯

ですから、まず普通の問題集に取り組み、試験1週間前位からは重点的に「製図」の特訓をする事が大きく合格へ近づく勉強方法となるのです!㊗\(゜ロ\)(/ロ゜)/🎉

㊙ 一発合格する㊙勉強術‥

【📺CM】4類「過去問テスト」作りました

他の資格試験では過去に出た問題と全く同じ問題は出ませんが、消防設備士の試験では過去に出た問題と全く同じ問題が出る可能性があるのです。📝٩( ''ω'' )و🔎

よって、表に出づらい「実際に出た問題」の情報をGETし、それを元に勉強をすれば合格に大きく近づくことができるのです。

青木防災㈱のnoteにある「過去問テスト」は、その名の通り実際 “過去に出た問題” のテストになります。⌛(´∀`*)ウフフ♪

管理人が過去問に関する情報収集を積み重ねピックアップして過去問ベースの模擬試験です、是非ご利用下さい!💯✨

コメントをお書きください

Tom (火曜日, 15 6月 2021 20:27)

青木防災様

甲4の試験を今週末に控え、貴社のブログを熱烈に読み込んでいるところでございます。

大変参考になる情報に感謝しております。

恥ずかしいのですがこの場をお借りしてご教示いただきたいことがございます。

系統図の問題(上記ブログ記事の(1)が該当)で、仮に堅穴区画(階段室)があり、3Fと5F(頂上階)に煙感知器を設置してP型1級の受信機に接続するとします。

3Fの煙感知器には3Fの機器収容箱から「4芯」の線を送ることになるかと思いますが、これは即ち3Fの煙感知器から5Fの煙感知器の間が「送り配線」になることを意味する、という理解で正しいでしょうか。

この「送り配線」に供されるC線は、幹線のC線とはすでに分岐した回路になっていますので、上図(A)の部分のIV線が余分に1本増えるのではないかと考えているのですが、多くの参考書では途中階の煙感知器があってもなくても機器収容箱間の立ち上がり/立ち下がり線の本数には影響がないとされているように見受けられます。

誠に勝手で恐縮ですが、このような堅穴区画の途中階に煙感知器を設置する場合、実体配線はどのようになるのか、複線図のようなもので何卒ご解説いただけないでしょうか。

管理人 (月曜日, 21 6月 2021 15:27)

>Tom 様

コメント有難う御座います、また平素より弊社ブログ閲覧頂きまして誠に有難う御座います!

幹線のC線については7回線まで兼用できますので、もし幹線が1本増えるとしたら8回線になった時ですね。3階の階段室用の4芯は電源側の行き2本と送り側の帰り2本ですから、帰りの2本が上階に行く幹線のCとLに結線される形になります。

この文章でパッとしない感じであれば、別途ブログこしらえます。

引き続きよろしくお願いいたします。

Tom (木曜日, 08 7月 2021 12:15)

コメントいただいておりましたのにお礼がすっかり遅くなり、申し訳ありませんでした。

結局、恐れていた系統図は出題されませんでしたが、青木防災様ブログで得た知識も存分に発揮して試験に臨むことができました。現在甲5にチャレンジ中です。引き続きお世話になります。

>帰りの2本が上階に行く幹線のCとLに結線される形になります。

実は、いまだにこの部分がよく分からないのです。途中階に設置した感知器の帰り線のうち、表示線(L)が幹線に結線されるのは理解できるのですが、共通線(C)をどのように扱えば良いのかがいまだはっきりと理解できずにおります。帰り側の線を再び幹線のCにつないでしまう(=出てきたところに再び結線される?)と、感知器に往復する4芯線の中でCが断線した時、どうやって検出されるのだろうか…と。同じ疑問を持っている方も、この点を論じている解説も見当たらなかったので、私がトンデモない勘違いをしているだけだとは思うのですが…

もしよろしければ実際の機器収容箱内部で幹線や途中階に行く感知器がどのように結線されるのか、端子台の結線状況を中心として、論じていただけないでしょうか。

もちろん、お時間が許される際で支障ありません。