◇誘導灯の種類

まず、誘導灯の種類について、代表的なものは以下の通りです。🚥(´∀`*)ウフフ♪

- ☑ 避難口誘導灯

- ☑ 通路誘導灯(※階段にあるバッテリー付きの照明機器は「常時点灯のものは "階段通路誘導灯" 」で「非常時点灯のものは "非常照明" 」という扱いになっています。)

- ☑ 客席誘導灯

- ☑ 音声・点滅信号付き誘導灯(福祉施設に多い)

また、避難口及び通路誘導灯の機器の大きさは、現行のLED型コンパクトスクエアという正方形に近い製品については以下の3サイズがあります。🧩(´∀`*)ウフフ♪

- ☑ A級

- ☑ B級

- ☑ C級

サイズが大きい程、1台の有効範囲が広く設定されています。🔭

さらに、B級に関しては “BL級” と輝度・発光時間が長い "BH級" にの2種類があり、無窓階(避難上、有効な開口部の無い階)など条件が厳しいときは “BH級” が設置されることがあります。💡

◎ 通路誘導灯

- ☑ 通路誘導灯は、白色の背景。 避難口誘導灯が見えるまでの経路に設置されています。

◇各種誘導灯・誘導標識の設置基準

🚥(´-`).。oO(普段何気なく目にしている誘導灯も…、、法令に従って設置されています‥。。)

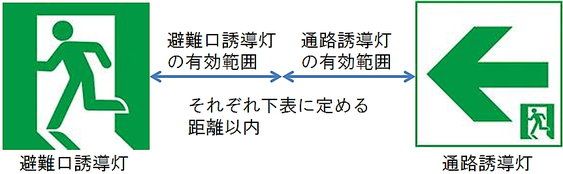

◎ “避難口誘導灯”と“通路誘導灯”の間隔

誘導灯を設置すべき間隔は、以下の表ように定められています。📝

| 区 分 | 距 離 | |

| 避難方向を示すシンボルがないもの | 避難方向を示すシンボルがあるもの | |

| 避難口A級 | 60m | 40m |

| 避難口B級 | 30m | 20m |

| 避難口C級 | 15m | ーーー |

| 通路 A級 | ーーー | 20m |

| 通路 B級 | ーーー | 15m |

| 通路 C級 | ーーー | 10m |

【例】

・避難口誘導灯がC級(矢印なし)で、通路誘導灯もC級の場合。

“避難口15m + 通路10m = 25m” 以内に、避難口誘導灯から数えて1つ目の通路誘導灯を設置します。

その後は通路誘導灯がC級だと10m + 10m= 20m以内の間隔で設置していきます。

✍(´-`).。oO(避難口誘導灯はパネルに避難方向の矢印が付いていると‥、、有効範囲が短くなるので注意…!!)

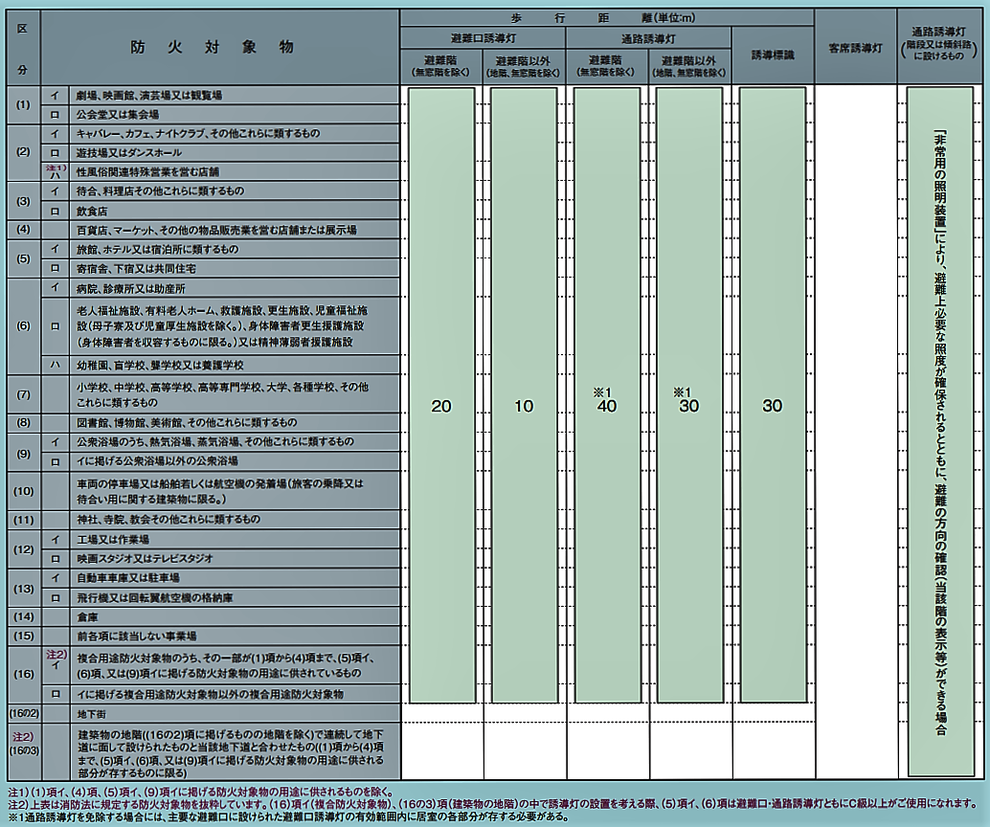

◎ 誘導灯の設置義務がある防火対象物

表に記されるように、ほぼ全ての防火対象物に避難口・通路誘導灯の設置義務があります。(´・ω・`)💦

注目していただきたいのが、(5)項 ロ の共同住宅の設置義務です。🏢

この表では、地階・無窓階 地上11階以上の箇所で設置義務が生じてくると定められています。🚒

しかし、地階・無窓階 地上11階以上の箇所以外についても「各市町村の “条例” 上」で誘導灯・誘導標識の設置義務がガッチリ規定されているケースが殆どかと思います。🏯

“大阪市火災予防条例” については “誘導灯に誘導標識を貼り付けて改修!?” の記事に詳しいので、ご参考ください。|д゚)📚

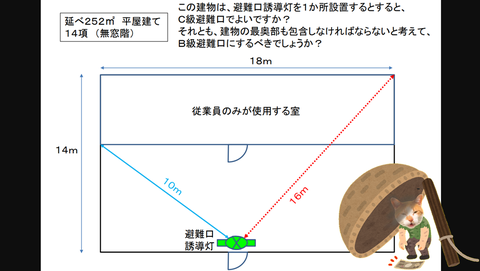

例:誘導灯歩行距離の考え方

「消防交流広場」のQ&Aコーナーにて誘導灯の設置基準に関する下記の質問があり、管理人が回答したものを転載させて頂きます!🌈

【📋条件】

- ☑ 延べ面積252㎡、平屋建て

- ☑ (14)項 倉庫、無窓階☜※重要!

- ☑ 下図の間取りの場合、避難口誘導灯は歩行距離的にB級 orC級どちらを選定すべきか。

◎ 誘導灯の設置が「免除」される防火対象物

次に、避難口・通路誘導灯の設置を要しない防火対象物の表をご覧ください。📝

参考:Panasonic

表の数字は“歩行距離”で、例えば避難階の歩行距離が20m以内であれば避難口誘導灯は不要です。🚪

例:(4)項 百貨店などは、20 m以下のフロアは存在しないから設置が必要だな‥等と考えます。

ただ、 “避難活動上有効な開口部を有しない階” である「無窓階」の場合は、規定に関係なく誘導灯の設置義務が生じます。

【🐾補足】

- ☑ 無窓階の場合は、自火報の感知器も無駄に高額な “煙感知器” にしなければなりません。

◎ 誘導標識の設置が「免除」されるケース

以下に、めんどくさいので消防法施行規則第28条の2にて謳われている文言を「そのまんま」載せます。📝(´∀`*)ウフフ♪

- ☑ 避難階(無窓階を除く)の場合

令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ識別することができる階で、当該避難口にいたる歩行距離が30m以下であるものは、誘導標識の設置を要しない。

- ☑ 避難階以外の階(地階及び無窓階を除く)の場合

令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が30m以下であるものは、誘導標識の設置を要しない。

つまり、非常口が見えていて歩行距離30m以内の場合は、誘導標識は省略可能という解釈ができるはずですが…。(´・ω・`)💡

実際のところ、出口までの見通しや所轄消防署の移行などを勘案して設置するため、この通りにならないケースも多々あります。💔

◎ “民泊”の誘導灯設置緩和

実は民泊においても誘導灯の設置緩和が適用できることがあります。(・ω・)ノ㊙

大阪市の消防用用設備等の設置に係る運用基準 第2節の第2 避難口誘導灯の特例にて、下記の文言が謳われています。

『当該部屋(民泊)が、避難階段に通ずる廊下に面しているときは、部屋内の誘導灯が省略出来る(ただし“団体客を除く”)』

この “団体客” の定義が曖昧だそうで、大阪市内の某消防署では10人以下として扱っていると指導がありました。

もともと、ビジネスホテル等では中で寝る以外の要素が考えにくいので誘導灯がないとの事。🚥

🐟(´-`).。oO(雑魚寝する旅館は…、、誘導灯が必要に…。。)

【🐾補足】

この法令を根拠に、当初民泊への用途変更に際して誘導灯の設置を指導されていた防火対象物への誘導灯の設置が緩和された事例を実際に担当したことがあります。💯(;´Д`)👌✨

※決して強引に “判定を覆そう” と意図したわけではありません。

(所轄消防署の予防担当者“様”は決して敵に回してはいけません)

あくまで法的根拠に基づいて当該現場を知っているだけでなく、同様の仕事を多数収めてきたものの現実的な提案であったからこその “緩和” 措置でした。💡

弊社は “防火コンサルタント” と名乗って商売を行ってはいませんが、お客様にとって法令を知った者の “緩和” の提案というのはコスト面から判断しても付加価値のある実績だと感じます。🗼(・∀・)♪

◎ “ふくまち” の協力規定で音声・点滅機能付き誘導灯を設置

大阪府福祉のまちづくりという条例があり、そこに “協力規定” として福祉施設への誘導灯信号装置の設置が謳われています。(;´Д`)🚨

以前、(6)項二 保育園の見積りをした時のこと‥。🧠

通常の設置基準だと延べ面積300㎡を超えない防火対象物なら自火報なしでOK、無窓階判定で収容人数20人以上で非常警報設備の設置義務が生じる想定で見積りを作成しました。📋

そして、確認を求めたところ弊社長より以下の話が‥。👷💭

- 『言うの忘れてたけど、大阪府火災予防条例で“ふくまち(福祉のまちづくり)”ってのがあって協力規定やけど誘導灯信号装置つけなあかんねん。その為の自火報がいるから自火報P型2級の3回線でみて』

衝撃の事後報告で自火報アリで作り直した経験が‥。💔笑💦

【🐾補足】

誘導灯信号装置は自動火災報知設備の受信機に火災信号が行くと、それに連動して働くようになっています。✨📣

その為、“移報信号” を飛ばすための端子のある3回線以上の受信機を設置しなけれまなりません。🚥💦

✍(´-`).。oO(皆様どうか同じミスをしない様に‥、、誘導灯について網羅した当ページをマメに確認下さいませッ…!!)

◎ まとめ

- 誘導灯の種類には "避難口誘導灯" "通路誘導灯" "客席誘導灯" "音声・点滅信号付き誘導灯" など設置するシチュエーション毎に選定される機器があり、サイズもA~C級と展開されていた。✅

- 誘導灯・誘導標識の設置基準は機器によって有効範囲が決められており、設置間隔を法令に準拠した状態になるよう気を付けるべきであった。✅

- その他、市町村の条例や所轄消防署の指導によって誘導灯を設置すべきルールは異なる場合があった。✅

コメントをお書きください

しん (土曜日, 19 9月 2020 17:02)

電気工事士2種取得出来たので

甲種4類の受験を考えています

そこで免除はしたほうがいいですか?

調べても

したほうがいい派としない方がいい派と

あります。

青木様はどちらで受験したほうがいいとかんがえますか?

坊や (土曜日, 12 12月 2020 20:22)

誘導灯とは関係ないのですが、ここで質問させて欲しいです。

消火器の標識が8*24が基準であることは消防法では定められてないのでしょうか?

消防設備士の本で基準が8*24だと書いてあるのですが、消防法で定められておらず、条例で定められているところがあるというだけなら問題として出てくるはずが無いですよね...

よかったら教えて欲しいです涙

管理人 (火曜日, 15 12月 2020 17:28)

>しん様

コメント有難う御座います!!m(__)m

科目免除については、連続して消防設備士の試験を受けるのであれば不要かと(覚えているので得点源になる)。

消防設備士の試験を受ける期間が空いてしまうと、勉強し直し‥となるので免除もアリですね。

ちなみに管理人は科目免除一回もしてません。

>坊や 様

コメント有難う御座います!!

標識のサイズは大阪市だと“消防用設備等の設置に係る運用基準”の標識類のとこで謳われています。

https://www.aokibosai.com/%E7%AC%AC10%E7%AB%A0-%E6%A8%99%E8%AD%98%E9%A1%9E/%E7%AC%AC%EF%BC%91-%E6%A8%99%E8%AD%98%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E5%9F%BA%E6%BA%96/

ちなみに、これは告示ベースの話でして条例よりも更に下の規定になります。これも消防法のうちです。

手前味噌ですが、弊社の電子法令集をご覧頂けると理解が早いかも知れません。

今後共、何卒宜しくお願い致します。

坊や (金曜日, 18 12月 2020 23:32)

>管理人様

御返事ありがとうございます、

告示や条例が消防法のうちだということがあまり理解出来ていませんでした。

消防法に基づいて、地域によってさまざまな条例や告示があると思っていました。

他の地域で告示されただけの標識サイズの規定を、告示されてる資料も見つからない(見つかりにくいだけ?)田舎の市町村などで、なぜ守らないといけないのか?と思った時に、理由として「消防法で決まっているから」としても良いのでしょうか?

管理人 (土曜日, 19 12月 2020 11:39)

>坊や 様

「消防法に基づいて条例や告示がある‥」という解釈は正しいですよ。

例えば消防法施行規則の中には『‥に定めるもののほか、消防庁長官が定める設置及び維持に関し必要な事項に適合すること。』の様な文言が謳われており、それが告示ベースの各市町村の運用・技術基準だったりします。

根拠法令が見つかりにくいorネット上で見つけられない場合もありますが、それらも「消防関係法令で規定されているから」という理由で遵守べきでしょう。強制力は異なりますが、指導を受けるという点では同じです。

坊や (土曜日, 19 12月 2020 19:24)

>管理人 様

よく理解できました。詳しく教えていただきありがとうございます。

保全関係を仕事にしていて、ここら辺のことを、なんで守らないといけないのか、と言われた時の答えを持っておきたかったので聞かせていただきました。 ありがとうございます。

しん (金曜日, 10 6月 2022 21:17)

いつも貴社HPを拝見し勉強させてもらっております。誘導灯人形についてですが、たまに人形が何か持っていたり、少し変わったものがあるのですが、そちらは特に法律上問題ないでしょうか。たまにラケット等をもっています。

管理人 (土曜日, 18 6月 2022 09:34)

>しん様

コメント有難う御座います。

誘導灯人形=ピクトグラムのことですかね。

変わったものはもちろん法的な意味をもたないオモチャなのですが、それが消防法に基づいて設置された誘導灯と「まぎらわしい位置」にあると法律上、問題あります。

単に誘導灯のジョーク的なオモチャを取り締まる法律はありません。

今後共、何卒よろしくお願いいたします。

しんちゃん (土曜日, 14 10月 2023 15:05)

停電が発生した場合にそれぞれ何分の点灯を維持することが定められているか

以上