前ブログ “自動火災報知設備の配線工事方法~感知器編~” が狙い通り好評ですから、調子に乗って “総合盤編” と題した記事を書いていきます。💪(´∀`*)ウフフ♪

皆さんお馴染み “総合盤” は、発信機・表示灯・ベルは一体になり機器収容箱に収まっているアレですね。🚨

総合盤の配線は受信機から各階へ幹線を引っ張ってくるのですが、その幹線のカラフルさにパッと見で “複雑ぅ!” と思考停止される方も中にはいるようなのですが、何も難しい事は無く寧ろカラフルな方が分かりやすいからそうしてあるだけです。⚡

🌈(´-`).。oO(以下の図解を見れば…、、一目瞭然…!!)

【🔍目次】

- 実際の総合盤の配線写真

- 電気は受信機から

- 幹線ケーブルには電線がビッシリ‥!

- カラフルな線の役割表

- 各階の総合盤へ

- “L線” は階が上がると減っていく‥⁉

- これが所謂 “発信機終端” ってやつ

- 【補足】ベルの無い総合盤の場合

- 甲種 “消防設備士4類” 資格取得のススメ

- まとめ

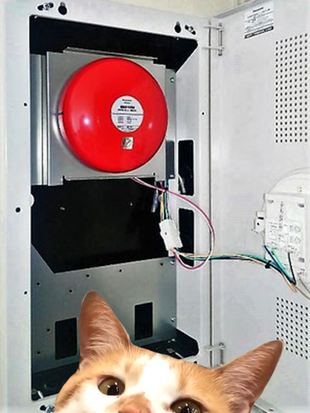

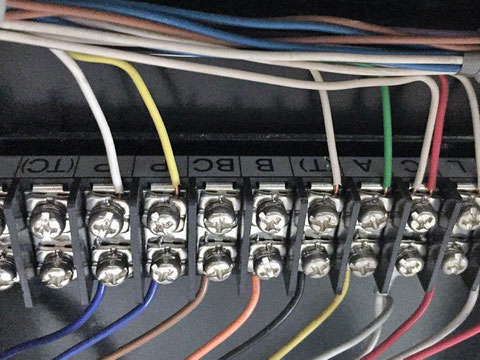

◎ 実際の総合盤の配線写真

✍(´-`).。oO(まず実際の “総合盤の中身” を見て…、、想像を膨らませましょう…。。)

◎ 電気は受信機から

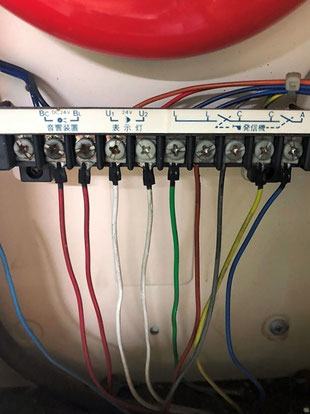

◎ 幹線ケーブルには電線がビッシリ…!

幹線は “ペア” になっており、大体各色と “白” が対になって少し捻られてギュウギュウに封入されています。👥✨

また、幹線ケーブル内には表示灯やベル等の耐熱電線である必要のある電線がある為、ケーブル自体が “耐熱” であり、消防検査の際に「HP(Heat Proof)」の記載があるかどうか見られます。💡

扱う幹線によっても色が違うので、特に規則は無く表示灯・ベルや感知器といった各役割に対して人それぞれ色を割り振りわけていきます。📝♪笑

📞(´-`).。oO(では続いて7階建ての建物に…、、P型1級8回線の受信機を設置することを想定します…。。)

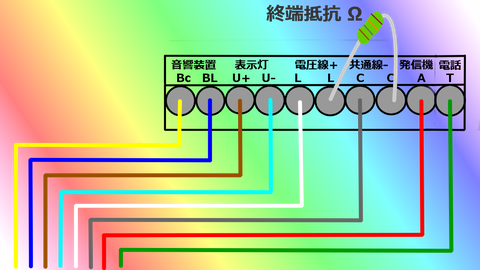

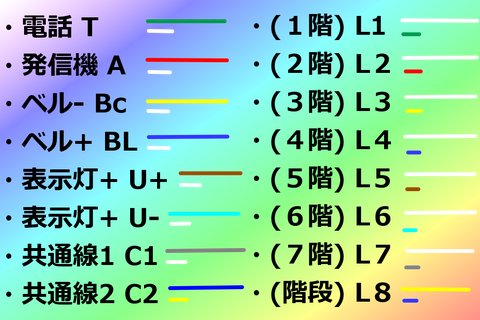

◎ カラフルな線の役割表

以下の “表” に、各配線色に対する役割決定例を記していきます。🚀

合計16本の電線ですから、この建物には “8ペア” の幹線が必要だなと分かります。

この画像では、長い線で描いた方が繋がっている線で、その下に短く描いてある線は、その線とペアになっている線を指すこととします。🐈

この場合ですと、例えば “電話T” 線は “緑・白” のペアの “緑” と呼んだりします。🍃

✍(´-`).。oO(1階の “L1” 線だと…、、“緑・白” のペアの “白” ですね…。。)

また、共通線C(コモン)ですが、消防設備士4類の試験で御馴染み、電圧線L(ライン)が7本に対して1本というルールがある為、今回C1とC2の計2本となっています。⚡

🌈(´-`).。oO(電線の色は他にも “紫” とか “黒” とか…、、“透明” で中の銅線が見えているものなど多種あります…。。)

なお、5回線以下の場合に設置するP型2級の受信機では、電話はありませんからT線も不要です。

◎ 各階の総合盤へ

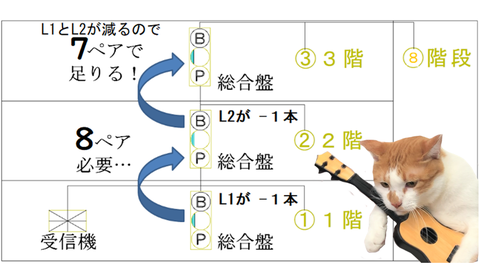

◎ “L線” は階が上がると減っていく‥⁉

画像を見て「あれ、表と比べて白の線が少ねえじゃん。」となるかと思いますが、その通りでして各階に1本しかラインL線はいらないんですよね。🚩

その為、上階に行く毎に幹線の中に必要となる電線の本数を減らすことができます。🏢(;´Д`)👌✨

例えば今回のケースですと、初めは16本の計8ペア必要でしたが、3階になると “1階・2階のラインLが不要” になるため計7ペアの幹線でOKということになります。🎳♪

この理屈で、5階だと “3階・4階のラインLが不要” になり計6ペア、最終的に7階だと “1~6階のラインLが不要” になり、最初と比べて計6本の電線が必要無くなる為、16-6=10本、つまり5ペアで足りることとなります。🎱❕

✍(´-`).。oO(あれ『ちょっと何言ってるか分かんねえ』という方…、、管理人も何言ってるか分からなくなってきました…。。笑)

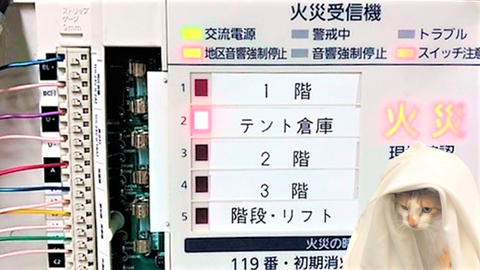

◎ これが所謂 “発信機終端” ってやつ

こちらは上記の補足ですが “送り配線” の最後尾である事を知らせる “終端抵抗” は一般的に最後の感知器に設けられますが、総合盤内に終端抵抗を持ってきて “発信機終端” にする配線方法もあります。👷♪

要は下から持ってきた幹線のラインLとコモンCを総合盤に入れる前に一番最初の感知器に突っ込み、ぐるっと一筆書きで全ての感知器に電気を送った後に返ってきた2本を総合盤内の端子台に繋いで、余った2つの端子台に終端抵抗をつけているという具合になっています。💡

例えば4心回しで配線したい場合、送って・返ってで一か所にジョイントが集まりますから発信機終端にすると都合が良いです。🚇

また、各階のどこに終端があるか探すのが面倒だという思想の強い業者さんなんかは全部発信機終端でまとめてたりしますね。🌐

✍(´-`).。oO(そして、この画像も厳密に言うと下から持ってきたラインLとコモンCに、2もしくは4心を繋いでから最後に総合盤内に配線しますから、白とグレーの電線では無くなっている確率が99.9%ですが、分かればいいので修正せず妥協することとしました。)

【補足】ベルの無い総合盤の場合

コメント欄の “火災報知器大好き” 様からの質問に関する回答です!

- 『Q. ベルがない総合盤を見かけました、ベルが無い時どのような配線になるのですか?』

◎ 甲種 “消防設備士4類” 資格取得のススメ

以上、自動火災報知設備の総合盤配線についてザックザクに紹介させて頂きましたがイメージできましたでしょうか?💭

上記の配線工事は消防設備士の独占業務ですから、マスターすれば食いっぱぐれにくい人材になることが期待できます!👛(;´Д`)👌✨

そしてこれらの内容については、モロに消防設備士4類という資格試験の内容でして、甲種の消防設備士4類では実際に上記で簡潔に書いたような図面が “製図” という実技の科目で試験に出ます。💯✨

👇合否を分ける「製図」の勉強はコレ!

◎ まとめ

- “自動火災報知設備の配線工事方法~感知器編~” が好評だった為、調子に乗って “総合盤編” と題した記事を書いた。✅

- 受信機から幹線をスタートさせる際に「各役割に対して、どの色の線を割り当てるか。」を決定した。✅

- 総合盤内に終端抵抗を持ってきて “発信機終端” にする配線方法もあった。✅

コメントをお書きください

question (金曜日, 26 7月 2019 16:21)

楽しく拝見していますー♪

地域がらなのか自分のとこはどこも4芯配線で総合盤へ返すとこばかりなんですよねー。

おそらく終端抵抗がなかったころに試験用押しボタンや発信機で断線していないか確認していたなごりなのかなーと思っていますが。

2シン送りの方が施工も値段も楽ですねー。

管理人 (土曜日, 27 7月 2019 10:51)

>questionさん

コメントありがとうございます!!

たまに全部の階で総合盤終端にして終端抵抗シールが発信機に貼られている現場を見かけますね。

元々、ベル・発信機・表示灯・回路試験機が別々で設けられていた所を総合盤にした為…とは確かに一理ある気もします。

以前、二心でいけるところを四心でやろうとしたら長年お世話になっている職人さんに『こんなもん二心でやれや!!笑』と指摘されて以来、極力二心で設計・施工するよう心がけています。

今後とも宜しくお願い致します!!�

りゅう (金曜日, 29 11月 2019 10:49)

甲4でもワタクシのボンクラ頭じゃ

苦労したもんな〜

2ヶ月はみっちりやった記憶あるん

甲3類3月1日にリベンジしまーす(´;ω;`)

身勝手の極意として、一夜漬け推した管理人様のせいにしとく(・∀・)

管理人 (金曜日, 29 11月 2019 18:26)

>りゅう さん

毎度コメント有難う御座います!!(´∀`*)ウフフ♪

実務に携わっていないと、想像もつきにくいですから頭に入りにくいかと思います�

甲3、頑張ってください!!� ※一夜漬けはNGです 笑

今後共、何卒宜しくお願い致します!!

火災報知器大好き (火曜日, 12 5月 2020 18:54)

ベルがない総合盤を見かけました、ベルが無い時どのような配線になるのですか?

管理人 (水曜日, 13 5月 2020 09:57)

>火災報知器大好き 様

コメント有難う御座います!!�

ベルが無い総合盤を設置する場所には、非常放送設備があります。

よって、ベルは使わないのでBcとBLの端子は使用しません!

ベルなしの総合盤の端子台にも、BcとBLの端子ありますが‥。

本文中にも記載しておきますね!

有難う御座います!今後共、何卒宜しくお願い致します!

moi (月曜日, 06 7月 2020 22:29)

機器収納箱に終端抵抗がある場合、感知器の配線本数が全て4本の場合と配線を1周させて機器収納箱に戻して2本とする場合と参考書メーカーにより回答が2種類あります。消防設備士試験ではどちらでも正解でしょうか?

自火報好きの中学生 (金曜日, 23 7月 2021 19:55)

質問失礼します

終端抵抗のシールは、必ず貼らないと行けない物なのですか?学校の感知器や総合盤に貼ってある所をまだ見たことがありません。

いつも参考にさせてもらっています!

管理人 (金曜日, 20 8月 2021 09:16)

>自火報好きの中学生 様

コメント有難う御座います!

終端抵抗シールは終端を示すものとして、必ず貼りますね。

どこかに貼ってあるはずです。

おそらく、学校の配線は二心回しなので感知器のどこかに貼ってある可能性が高いです。

下から見ただけでは分かり辛い感知器ベースの側面に貼ってあるかもしれません。

今後共、何卒宜しくお願い致します!

町の電気屋 (水曜日, 20 7月 2022 16:28)

教えてください。表示灯、ベルの配線は並列配線(パラ配線)でもいいのでしょうか?

管理人 (水曜日, 20 7月 2022 16:47)

>町の電気屋さん

もちろんオッケーです!