緩降機の施工を弊社にて行なったのですが、それが少々稀なケースとなりました。💡(;´∀`)💦

なぜなら…床が上がっていて、そのままアンカーを打てなかったからです!💔|д゚)🔨

その為、新鮮なうちに記事に起こしておきます。🐟✨

緩降機は “第5類の消防設備” に分類されており、工事をするには甲種消防設備士第5類の資格が必要となります。📝

管理人と石崎社員は共にその有資格者でありますので、ご安心ください。(・ω・)ノ🎫

以下に、工事の流れを写真と共に振り返ってみます。📷

■ 緩降機の設置工事について

◎緩降機を設置するまでの背景

◎緩降機設置工事の様子

◎緩降機設置場所の確定

◎床面のくり抜き

やむを得ず、床をカットする決断をいたしました。💡(;´∀`)✂

四隅をくりぬいて、そこから木ノコで “サクサク” と切っていきます………。🌳|д゚)💦

⚠(´-`).。oO ( ※実際は、まったくサクサクいきませんので注意です…。。)💔笑

この後、床下にアンカーボルトで緩降機を固定して、トルクレンチで締めたのですが…。👷

大変集中していたため、あろうことか写真を撮り損ねてしまいました。📷(´・ω・`)笑

何にせよ言えることは、緩降機の幅の穴では、ハンマーが入らず、アンカーボルト打ち付け困難でした。🔨(´・ω・`)✖

そして、トルクレンチ締め付けもスペースを要したということです。💡

✂(´-`).。oO(決して、くり抜き過ぎたわけではないです…。。)

◎トルクレンチによる緩降機固定

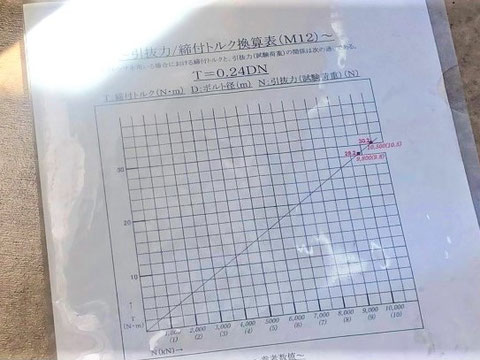

なお、トルクレンチ締め付け強さが、使用するボルト径で変わる点に注意です!🔨

【計算式】

公式; T = 0.24 × D × N より

締め付けトルクT(N・m)が求められます。

D: ボルト径(m)、N: 試験荷重(N)

試験荷重(設計引張荷重)Nは9.8kN=9,800N(1,000kgf=9,800N)より

T = 0.24 × 0.012 × 9,800 = 28.224 (N・m)

よって、締め付けトルクは ≒ 29 N・m程度と求められます。

また、金属拡張アンカー許容引張強度:10.5kN(10,500N)より

T=0.24 × 0.012 × 10,500 = 30.24 (N・m)

参考:消防庁告示第2号8の6

◎緩降機の設置完了

※この後、ケースを上から被せたほか、床面もきれいに処理されました。

◎緩降機設置時の注意点

緩降機を設置するに際しての、注意点を以下に記していきます。✍(´-`).。oO💡

- アンカーの埋込深さは、70 mm以上で、コンクリート厚さは120 mm以上必要。✅

- アンカーはケミカルアンカーは使用できず、金属展張式でないといけません。✅

そして、施工時に困ったのがトルクレンチの接合部の規格が 9.5 と12.7があることを、管理人が知らなかったことです。🐈💦

持ち合わせていたレンチ先が、トルクレンチと合わないということが起こりました。💔(´;ω;`)

🚙(´-`).。oO (最寄りのホームセンターに走ることとなりました……。泣)

今回使用したトルクレンチは、設定した締め付け強さで固定できるものを使用しました。📝

その為、通常時に使用するレンチ先が使えませんでした。✖👷

■ 床面復旧後の緩降機設置面

✍(´-`).。oO(その後‥、、石崎社員がお客さんとして現場に行ったようです…。。)

◎まとめ

✍(´-`).。oO(上記の消防法や施工手順は…、、甲種5類消防設備士資格取得の際にも学びます…。。)

- 緩降機の施工時に床が上がっていて、そのままアンカーを打てなかった為、床をくり抜いて設置した。✅

- 緩降機は “第5類の消防設備” に分類されており、工事をするには甲種消防設備士第5類の資格が必要であった。✅

- 避難はしごを用いると消防法で定められた降下空間半径50 cmを満たすことができなかった。✅

コメントをお書きください

zuka (月曜日, 03 10月 2016 08:49)

通常の工事よりも悪条件の中、上手く施工しているのと、写真も見やすくて分かりやすいと感じました。

青木防災 (月曜日, 03 10月 2016 13:33)

zukaさん→まあまあ大変でした。大変ですか?